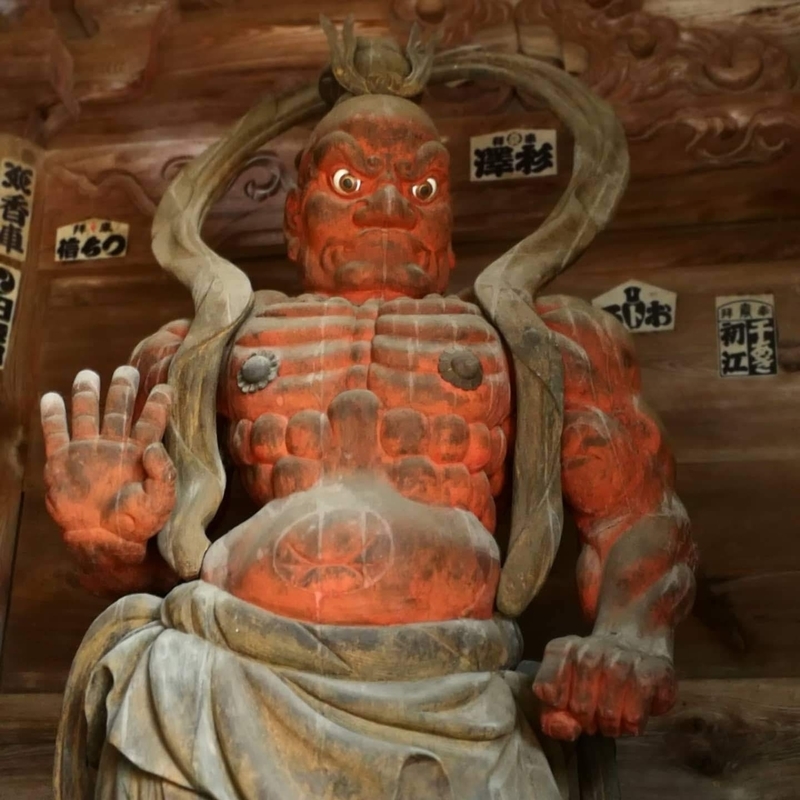

日没前に牛鬼に会ってきた。

牛鬼の像はこのサイトで知った。

全く「昭和」っぽい像である。

デザインは郷土史家かつ画家の「市原輝士」氏による。

寺に伝わる牛鬼の絵とも違う、再放送で繰り返し見た特撮番組を思い出させるかたちをしている。市原氏の事は偶然だが博物館の展示で知っていた。良くも悪くも地方の郷土史家、民俗学者といった感じの人である。この一見オモシロ観光寺みたいな牛鬼も、そういう「名士*1」にありがちな奔放さ(出鱈目さ)がある。

お寺は立派なものだった。

なにしろこの牛鬼像である。他の八十八ヶ所の寺では、古刹でも現代的というか「今も現役の宗教施設」なところが多い。つまり「ぼけ封じ観音」や「癌避け地蔵」がある寺は、正直なところ古刹の趣には欠ける。京都とは違うのだなあ、と石造りのタヌキ*2を眺めながら思ったものだ。

この寺もそういう、お客さんのニーズに合わせた近代化が取り入れられている場所だと思いこんでいた。「桃太郎神社」のような「VOW」に載りそうな場所のつもりで訪れたのだった。

でも予想に反して、しっとりと落ち着いた山寺だった。

平日の夕方でもお遍路さんの姿は絶えないが、それでも視界に誰もいない時がある。そういう時間には、本当に静かになる。

キツツキが木を叩く音と、風の音しかしない。

自分は参拝に訪れたわけではないから、ただぶらぶらと歩きながら風景を楽しむだけ。でもそれで十分。

キツツキは姿を間近で見ることができた。木をぼんやり見ていたら、高さ3mくらいのところでコツコツコツと幹を叩いていた。いるところにはいるものなのだなあとスマートフォンを構えたら遠くに飛んでいってしまった。でも何度も観察できたので嬉しい。

ともかく、四国といえば「牛鬼」である。子供の頃に読んだ「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪図鑑」でそう学んだ。

こうして“実物”を見ることができて嬉しい。

牛鬼とキツツキ、2つの「嬉しい」の日だった。おやすみなさい。